微信扫码关注公众号

微信扫码关注公众号企业使用售后服务管理系统后有哪些变化?

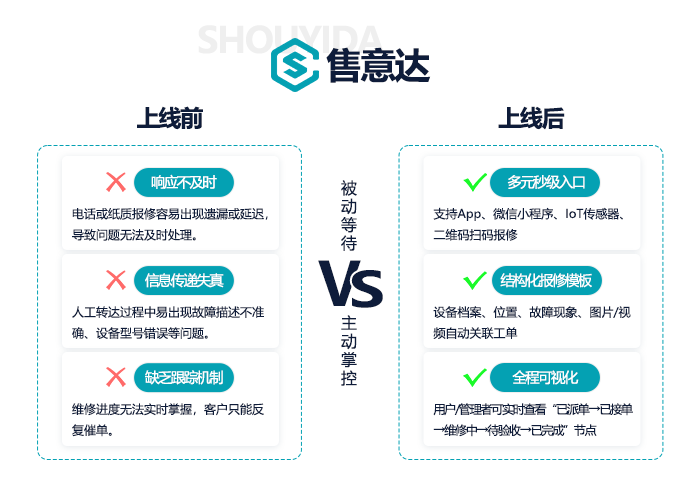

2025-07-24售后服务管理系统的引入,绝非简单的工具升级,而是对企业服务体系的全方位重塑。从服务效率到客户体验,从资源协同到决策能力,系统推动企业实现从“被动响应”到“主动服务”的质变,构建起差异化的服务竞争力。

服务响应:从“滞后被动”到“即时主动”

传统售后模式中,客户报修需通过电话、邮件等渠道层层传递,工单创建依赖人工登记,常因信息遗漏、传递延迟导致响应滞后。某制造企业曾统计,客户报修后平均需4小时才能完成派工,紧急故障甚至出现“24小时无人对接”的情况,客户投诉率居高不下。

引入系统后,全渠道报修入口(官网、公众号、APP)实现信息实时同步。客户提交需求后,系统30秒内自动关联客户档案与设备数据(型号、购买日期、维修历史),5分钟内生成标准化工单,智能算法依据维修人员技能标签、实时位置、负荷状态完成自动派工。实施后,企业平均响应时间缩短至30分钟以内,紧急工单处理效率提升300%,客户因“等待过久”的投诉率下降75%,服务主动性显著增强。

服务过程:从“黑箱操作”到“全链透明”

过去,维修过程缺乏有效监督,客户对进度一无所知,只能反复致电咨询;维修人员的操作规范性依赖个人经验,换件型号、工时记录等信息零散混乱,同类故障重复发生时难以追溯历史方案。某家电企业因此导致的维修返工率达40%,客户满意度持续走低。

系统通过数字化手段实现服务全流程“留痕”:维修人员需在移动端上传故障照片、更换备件编码、客户签字确认单,关键节点未完成则无法进入下一环节;客户可通过公众号实时查询工单进度(如“工程师已出发,预计20分钟到达”),接收节点提醒(如“维修完成,等待验收”)。透明化管理使企业维修返工率下降50%,客户服务透明度评分从65分(百分制)提升至92分,信任度显著增强。

资源协同:从“各自为战”到“全局调度”

传统售后管理中,服务网点、备件仓库、维修人员的数据割裂,常出现“近处网点无备件,远处仓库有库存却不知情”的资源错配。某重工企业因此导致的“缺件延误”占服务失败案例的68%,资源利用率低下。

系统通过打通服务网络与库存系统,实现资源全局可视:派工时自动查询周边网点备件储备,支持跨区域调拨;维修人员实时查看同事位置与负荷,避免“忙闲不均”。某企业应用后,备件调度效率提升50%,服务资源闲置率降低35%,跨区域协同响应速度提升2倍,年度运营成本减少近200万元,资源价值最大化得以实现。

决策模式:从“经验驱动”到“数据指引”

过去,售后数据分散在Excel表格、纸质记录中,难以统计分析,服务优化依赖管理层主观判断。某集团企业曾因“无法定位高频故障点”,导致同类问题反复出现,售后成本居高不下。

系统自动汇总全量数据,生成多维度分析报表:报修类型分布、区域故障热点、人员绩效排行、客户满意度趋势等。管理层通过数据洞察薄弱环节,如针对“某型号设备电源故障高发”推动研发部门改进设计,依据“区域服务压力分布”增设服务网点。数据驱动使企业售后成本降低25%,服务策略优化效率提升80%,决策科学性与精准度实现质的飞跃。

售后服务管理系统的应用,本质是通过数字化重构服务价值链,让每个环节都实现效率提升与体验优化。对企业而言,这不仅意味着运营成本的降低,更代表着服务能力的升级——从“成本中心”转型为“价值中心”,最终转化为品牌竞争力的核心优势。

© 2025 广州木千信息科技有限公司 ALLRIGHTS RESERVED. 备案号:粤ICP备18120955号-4

售前电话

售前电话