微信扫码关注公众号

微信扫码关注公众号告别传统,企业级售后服务系统如何革新机械设备后市场管理模式?

2025-07-11在机械设备行业,后市场管理(包括维修、保养、备件供应等)已成为企业利润增长的核心板块。然而,传统管理模式下的人工依赖、信息割裂、响应滞后等问题,让大量服务潜力难以释放。企业级售后服务系统的应用,以数字化、智能化手段重构后市场全流程,推动管理模式从“被动应对”向“主动服务”转型,为行业注入新的增长动能。

传统后市场管理的固化困境

传统模式中,机械设备后市场管理如同“手工作坊”。客户报修需通过电话反复沟通设备型号、故障现象,客服手动记录易出现信息偏差,某重型机械企业曾因“故障描述失真”导致维修人员带错备件,往返途中浪费3天时间,客户生产线停机损失超50万元。

维修派工依赖“经验主义”,全国分布的维修团队信息孤立,派工时难以匹配人员技能与故障类型。华东地区的液压系统故障派给了华南擅长机械结构维修的工程师,这类错配现象导致40%的工单需要二次派工,服务效率大打折扣。

备件管理更是“盲人摸象”,仓库库存与维修需求脱节,甲地急需的密封件在乙地仓库积压,导致维修周期延长。某工程机械企业的统计显示,因备件短缺导致的维修延误占比高达65%,客户满意度不足50%。

此外,数据沉淀与分析能力缺失,企业无法从历史维修记录中提炼故障规律,难以制定预防性维护方案,始终陷入“故障-维修-再故障”的恶性循环。

企业级售后服务系统的革新路径

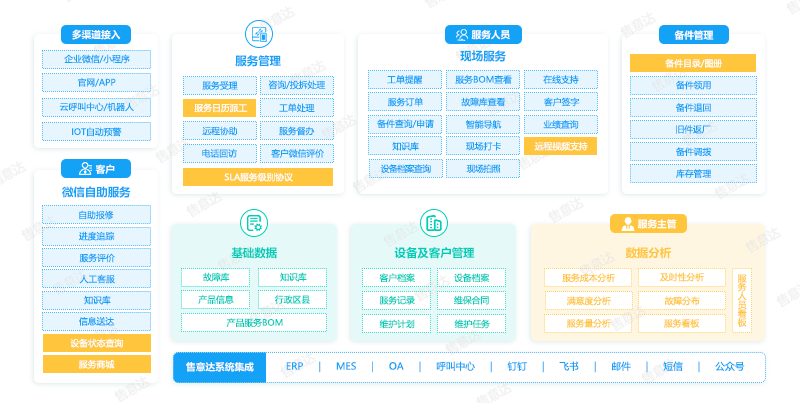

全渠道智能响应,构建服务入口矩阵

企业级售后服务系统打通微信、APP、官网、400电话等全渠道报修入口,客户扫码即可上传故障视频与设备信息,系统自动关联设备档案(型号、购买日期、历史故障等),30秒生成标准化工单。某矿山设备企业应用后,报修信息准确率提升至98%,客服接线压力减少70%。

系统还支持客户自助查询备件价格、预约保养,将被动等待转为主动触达。某机床厂家通过“设备二维码+服务小程序”组合,让客户随时查看保养周期并一键下单,预防性维护订单量同比增长60%。

智能派工引擎,实现资源最优配置

基于AI算法的智能派工系统,实时分析故障类型(如液压、电气、控制系统)、维修人员技能标签、实时位置及负载情况,实现全国维修资源的动态调度。当东北客户的掘进机出现液压故障,系统1分钟内即可匹配最近的具备液压系统认证的工程师,并推送设备图纸与过往维修方案,维修响应时间从72小时缩短至12小时。

某建筑机械企业通过该系统,派工准确率提升80%,首次维修成功率从60%升至92%,客户复购意愿增强35%。

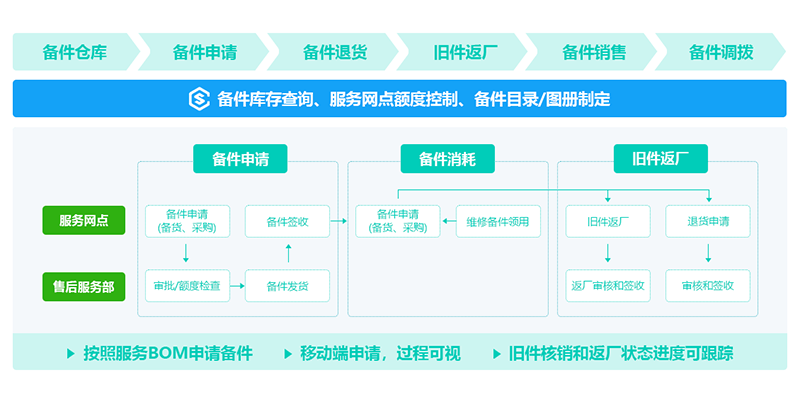

数字化备件管理,打通供应链协同

系统整合全国备件仓库数据,通过物联网技术实时监控库存水平,当某类备件低于安全阈值时自动触发补货预警。基于维修工单需求,系统智能推荐就近仓库调拨,某风电设备企业借此将备件调货时间从48小时压缩至6小时,库存周转率提升50%。

同时,系统分析备件消耗与故障的关联性,优化采购计划。例如,发现某型号轴承是高频更换部件,提前增加库存储备,避免维修延误。

数据驱动服务升级,从被动到主动

系统自动沉淀维修记录、故障类型、客户反馈等数据,生成多维度分析报表:哪些区域的设备故障高发、哪种故障类型占比最高、哪些维修人员绩效突出。企业依据数据优化服务策略——在故障高发区增设服务站,对高频故障制定标准化解决方案,对绩效优异的工程师进行技能复制。

某农业机械企业通过分析数据,发现某型号收割机的变速箱易损,针对性推出“变速箱延保服务包”,不仅降低客户维修成本,还为企业新增年营收2000万元。

企业级售后服务系统的核心价值,在于将机械设备后市场管理从“碎片化”转为“一体化”、从“人工驱动”转为“数据驱动”。通过重构服务流程、优化资源配置、激活数据价值,不仅提升服务效率与客户满意度,更能挖掘后市场的增量价值,让服务从“成本中心”转变为“利润中心”。在行业竞争加剧的当下,这种管理模式的革新,已成为机械设备企业穿越周期、实现可持续发展的必然选择。

© 2025 广州木千信息科技有限公司 ALLRIGHTS RESERVED. 备案号:粤ICP备18120955号-4

售前电话

售前电话